| 【京西陣 菓匠 宗禅】限定おすすめ商品はこちら |

|---|

葬儀を執り行う際、家や個人によっては仏式ではなく、神式(神道)にのっとって行うこともあるかと思います。神式の葬儀を行う場合、また、葬儀に呼ばれた場合、どのように振舞えばよいのでしょうか?ここでは、神道の法事における、日程や香典などのマナーについて解説します。

神式(神道)では霊前祭(霊祭)と呼ばれるものが仏式の法要にあたります。

忌中は、家庭にある神棚には白布や白半紙をかけ、神棚へのお供えや参拝はお休みします。

正月の参拝も門松やしめ飾りも遠慮します。

50日を過ぎれば神棚、御霊舎あるいは粗霊舎などに貼った白半紙や白布をはずし、御霊舎に御霊をお祭りします。

仏教でいう仏壇にあたるのが、御霊舎あるいは粗霊舎。

仏教でいう位牌を霊璽(れいじ)と呼びます。

葬儀の翌日に翌日祭、亡くなられた日から十日ごとに十日祭、二十日祭、三十日祭、四十日祭と続きます。

五十日祭が忌明けにあたりまして、五十日祭の翌日に「清祓いの儀」を行い、その後いつもの生活に戻ります。

また、五十日祭から百日祭の間に「合祀祭」を行います。

合祀祭は、亡くなった人の霊璽を、仮の霊舎から、祖先の霊を祭った祖霊舎へ移して合祀する儀式です。

神道では、祖先の霊は家の守り神であり、合祀することで、亡くなった人の霊も、祖先の霊とともに守り神となるわけです。

その後は年ごとに1年、3年、5年、10年と進めます。

これを「式年祭」といいます。

10年以降の式年祭は10年刻みで20年、30年と行い、50年で一通りの区切りとなります。

このように祖先の霊を祭る祭典を総じて「祖霊祭」と呼びます。

形式としては50年以降も百年祭や二百年祭と続いていきますが、省略される傾向にあります。

式年祭のながれとしては、「清祓いの儀」「祝詞奏上」仏教の焼香にあたる「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」、最後に「直会(なおらい)(会食)」となります。

流れとしては、仏式の年忌法要とほぼ同じと考えてよいでしょう。

| 名称 | 時期 | 内容 | ||

| 斎 日 |

霊祭 | |||

| 十日祭 | 10日目 |

遺族、親族、友人、知人などが参列。 |

||

| 五十日祭 | 50日目 |

この日をもって忌明けとされ、神職と奏楽隊などを迎えて盛大に行なわれます。自宅または墓前、もしくは斎場で行なわれます。 |

||

| 百日祭 | 100日目 |

遺族、親族などが参列します。 |

||

| 式 年 祭 |

祖霊祭 | |||

| 一年祭 三年祭 五年祭 十年祭 二十年祭 三十年祭 四十年祭 五十年祭 |

各年の命日 |

遺族、親族などが参列します。 |

||

神式の葬儀、霊祭でもいわゆる「香典」は用意します。お金を入れる袋は、不祝儀袋を使い、水引は、黒白か双銀の結び切りを用います。

なお、蓮の花の絵や模様は仏式だけなので、神道では無地のものを選ぶようにしましょう。

表書きは「御神前」「御玉串料」「御榊料」と書きます。

「御霊前」は宗教の違いにかかわらず使用できますが、葬儀以外の法事で神式とあらかじめわかっている場合は「御神前」と書く方がよいでしょう。

香典の金額の相場は、仏式と同じと考えていいでしょう。いわゆる故人との関係は年齢などによって決まってきます。

例えば、友人・知人で霊祭に招かれた場合の相場は、5千円から1万円程度です。

神式では、お供え物のことを「神餞物(しんせん)」といいます。

また、神餞をお供えすることを「献選(けんせん)」といいます。

神餞は、主に食べ物をお供えします。

種類としては、主食の米、酒、餅、海魚、川魚、野鳥、水鳥、海菜、野菜、菓子、塩、水などがあります。

季節に応じて、餅や菓子などをお供え物として持参すればいいかと思います。

神餞に禁止されるものはないようですが、仏式のように儀式のときに供花を飾る風習がないので、花などはできれば避けた方がいいでしょう。

また、お供え物としては仏式で用いられる線香もタブーです。

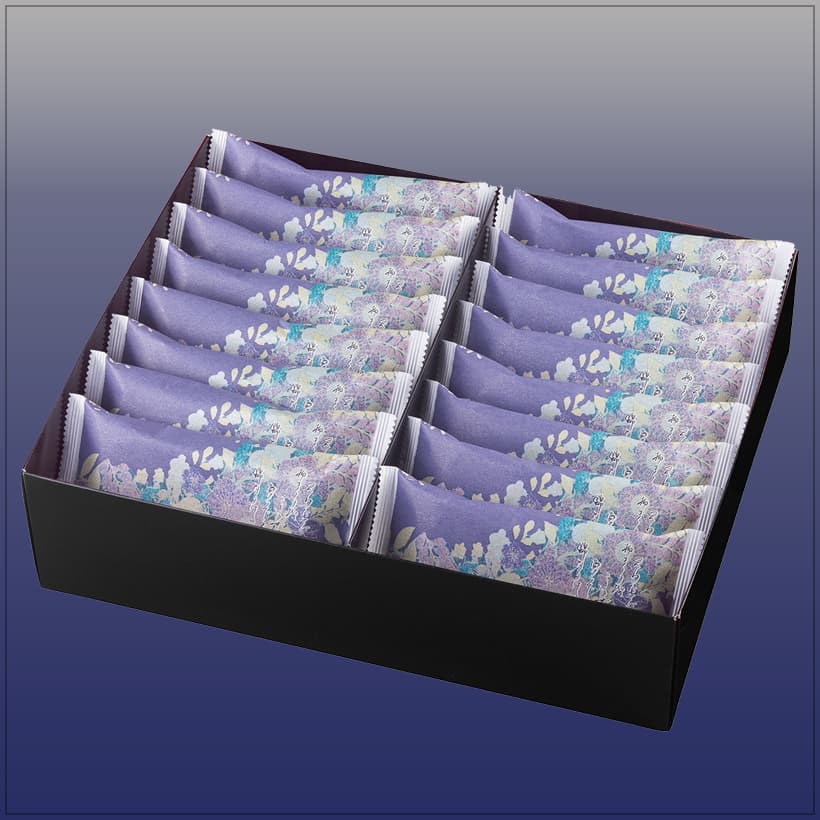

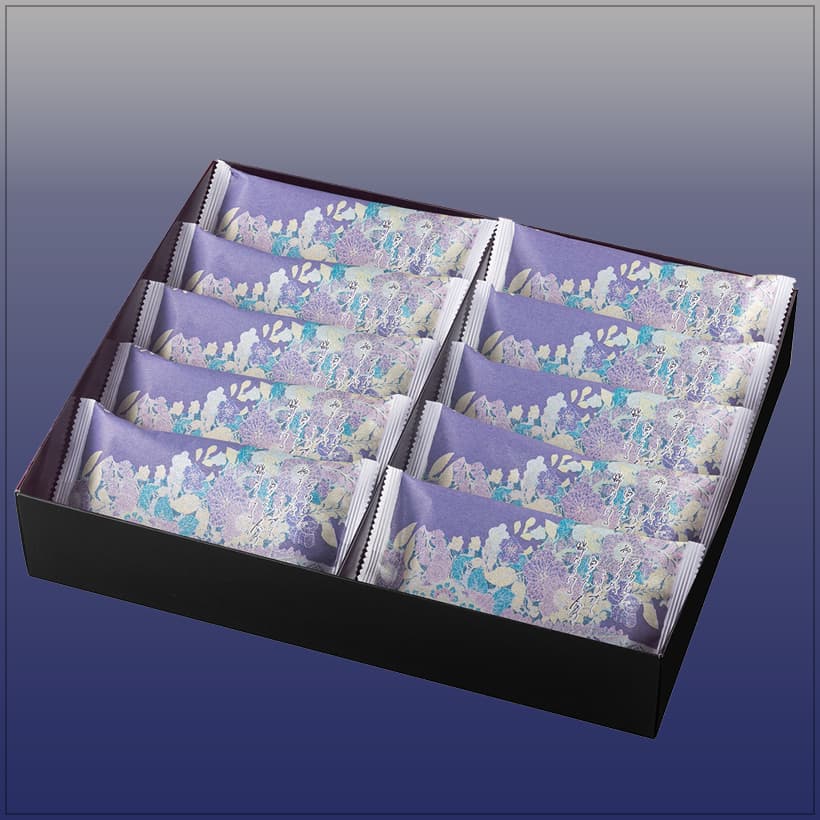

●神道(神式)のお供えもお任せください。失敗のない確かな作法と配慮で喜ばれるお供え物

上品な仏事・神事用包装でお届け

上品な仏事・神事用包装でお届け

3,240円

(税込)

上品な仏事・神事用包装でお届け

2,160円

(税込)

お供えの「のし(掛け紙)」は神式の場合も、基本は仏式と同じです。

関西地方では主に弔事用の黄白5本の結び切りを用います。

関東など地域によっては、黒白5本の結び切りなどを用います。

表書きは「御供」や「奉献」「奉納」などと書くのが一般的です。

のしの下には贈り主の名前をフルネームで記入しましょう。

誰が贈った品物か、相手の方に一目でわかるようにしておくのがマナーです。

霊祭や式年祭を神主にお願いした場合は、謝礼をします。

相場は、神社によって決まっている場合と、決まっていない場合とがあります。

神社や葬儀社に問い合わせて、謝礼が決まっているかどうかまず確認しましょう。

神主への謝礼の表書きは、喪家への弔い金と同じく、「御玉串料」も用いますが、区別したい場合は、「御祭祀料」「御初穂料(おんはつほりょう)」と書きます。

謝礼の場合は、喪家に渡す「御玉串料」とは異なり、濃い墨で書くようにします。

結び切りの下には、喪家の苗字(〇〇家)か、喪主のフルネームを書きます。

神社への謝礼には、香典と同じ黒白の結び切りが付いた不祝儀袋を用います。

不祝儀袋のほかには、奉書紙の無地の白い封筒を使うこともあります。

謝礼を渡すタイミングとしては、祭儀を終えたあとに、神主へ一声ねぎらいの言葉をかけてお渡しします。

仏式と同様、謝礼は直接手渡しせず切手盆に載せてお渡しするのが正式な渡し方です。