京都の美しく麗しき風情。季節の絵葉書(無料ダウンロード)

京都の美しく麗しき風情。季節の絵葉書(無料ダウンロード)

京都の季節の様々な風情を写し取った画像を絵葉書風にアップしました。ダウンロードしてハガキに印刷できます。壁紙や待ち受け画像などご自由にご利用ください。

5月の京都

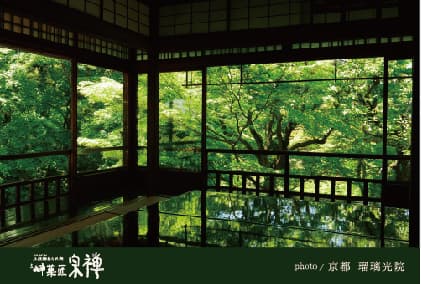

瑠璃光院の青もみじ

ダウンロード:待受け壁紙向け

ダウンロード: 印刷向けCMYK版

比叡山の麓にある浄土真宗の寺院。通常非公開だが、春の青もみじと秋の紅葉の時期にだけ公開される(夏の特別拝観が催されることもあります)。数寄屋造りの書院は、大正時代の終わり頃から昭和初期にかけて、京数寄屋造りの名人と称される中村外二によって造営されたもの。書院前には佐野藤右衛門一門の作庭と伝わる「瑠璃の庭」があり、「瑠璃色に輝く」と表現されるほど苔の絨毯が美しい。また庭園の紅葉が書院の机や床に映り込む様子も絶景。境内には、三条実美命名の由緒ある茶庵「喜鶴亭(きかくてい)」や、八瀬名物「かま風呂」の見学もできる。

詳しくは下記をご参考に

●【京都 瑠璃光院】

ダウンロード: 印刷向けCMYK版

瑠璃光院の青もみじ

るりこういんのあおもみじ比叡山の麓にある浄土真宗の寺院。通常非公開だが、春の青もみじと秋の紅葉の時期にだけ公開される(夏の特別拝観が催されることもあります)。数寄屋造りの書院は、大正時代の終わり頃から昭和初期にかけて、京数寄屋造りの名人と称される中村外二によって造営されたもの。書院前には佐野藤右衛門一門の作庭と伝わる「瑠璃の庭」があり、「瑠璃色に輝く」と表現されるほど苔の絨毯が美しい。また庭園の紅葉が書院の机や床に映り込む様子も絶景。境内には、三条実美命名の由緒ある茶庵「喜鶴亭(きかくてい)」や、八瀬名物「かま風呂」の見学もできる。

詳しくは下記をご参考に

●【京都 瑠璃光院】

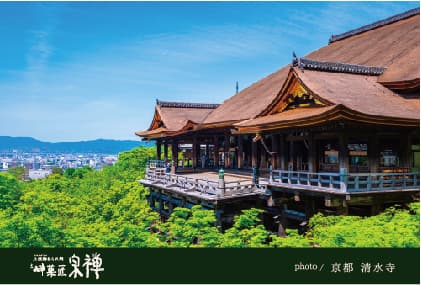

初夏の清水寺

ダウンロード:待受け壁紙向け

ダウンロード: 印刷向けCMYK版

初夏の清水寺

春の桜、秋の紅葉と並んで美しいのが、初夏に輝く青もみじ。爽やかな風と輝く新緑に包まれる季節も、京都の魅力のひとつです。京都に数多くある青もみじ名所の中でも清水寺は最高です。初夏だから出会える清々しい風景をお楽しみください。

詳しくは下記の情報をご参考に

●【京都 清水寺】

ダウンロード: 印刷向けCMYK版

初夏の清水寺

しょかのきよみずでら初夏の清水寺

春の桜、秋の紅葉と並んで美しいのが、初夏に輝く青もみじ。爽やかな風と輝く新緑に包まれる季節も、京都の魅力のひとつです。京都に数多くある青もみじ名所の中でも清水寺は最高です。初夏だから出会える清々しい風景をお楽しみください。

詳しくは下記の情報をご参考に

●【京都 清水寺】

4月の京都

京都嵐山渡月橋

ダウンロード:待受け壁紙向け

ダウンロード: 印刷向けCMYK版

亀山上皇が詩に詠んだ嵯峨嵐山を代表するスポット

嵯峨野と嵐山を隔てて流れる桂川に架かる橋。承和年間(834 - 848)に僧道昌によって架橋したのが最初とされており、現在の位置には後年に角倉了以が架けたとされています。

現在使われている橋は昭和9年(1934年)6月に完成したものです。

亀山上皇が、橋の上空を移動していく月を眺めて「くまなき月の渡るに似る」と感想を述べたことから渡月橋と名付けられました。

嵐山を代表する観光名所で春と秋を中心に多くの観光客で賑わいます。

詳しくは下記の情報をご参考に

●【京都嵐山渡月橋情報】

ダウンロード: 印刷向けCMYK版

京都嵐山渡月橋

きょうとあらしやま とげつきょう亀山上皇が詩に詠んだ嵯峨嵐山を代表するスポット

嵯峨野と嵐山を隔てて流れる桂川に架かる橋。承和年間(834 - 848)に僧道昌によって架橋したのが最初とされており、現在の位置には後年に角倉了以が架けたとされています。

現在使われている橋は昭和9年(1934年)6月に完成したものです。

亀山上皇が、橋の上空を移動していく月を眺めて「くまなき月の渡るに似る」と感想を述べたことから渡月橋と名付けられました。

嵐山を代表する観光名所で春と秋を中心に多くの観光客で賑わいます。

詳しくは下記の情報をご参考に

●【京都嵐山渡月橋情報】

京都ねねの道

ダウンロード:待受け壁紙向け

ダウンロード: 印刷向けCMYK版

高台寺の西側の道路。 この地で19年の余生を送った北政所ねねにちなんで「ねねの道」と名付けられました。

以前は高台寺道という名称でしたが、電線地中化工事を終え、広い道幅いっぱいに御影石を敷き詰めた石畳の道に整備したことで、京都らしい風情の景色と名が生まれました。

北側の円山公園から祇園閣の角を曲がるとその両側にいくつもの寺院と、お洒落な店が建ち並び、高台寺への上り口があります。その向かい側にはショッピングを楽しめる京・洛市「ねね」があります。

ねねの道を抜けて東へ行くと、坂本竜馬の墓がある維新の道。そのまま南へ向かえば、二年坂・産寧坂を経て、清水寺へと続きます。

詳しくは下記の情報をご参考に

●【京都ねねの道】

ダウンロード: 印刷向けCMYK版

京都ねねの道

きょうとねねのみち高台寺の西側の道路。 この地で19年の余生を送った北政所ねねにちなんで「ねねの道」と名付けられました。

以前は高台寺道という名称でしたが、電線地中化工事を終え、広い道幅いっぱいに御影石を敷き詰めた石畳の道に整備したことで、京都らしい風情の景色と名が生まれました。

北側の円山公園から祇園閣の角を曲がるとその両側にいくつもの寺院と、お洒落な店が建ち並び、高台寺への上り口があります。その向かい側にはショッピングを楽しめる京・洛市「ねね」があります。

ねねの道を抜けて東へ行くと、坂本竜馬の墓がある維新の道。そのまま南へ向かえば、二年坂・産寧坂を経て、清水寺へと続きます。

詳しくは下記の情報をご参考に

●【京都ねねの道】

3月の京都

東寺の夜桜

ダウンロード:待受け壁紙向け

ダウンロード: 印刷向けCMYK版

京都のシンボルでもある「五重塔」は、空海(弘法大師)ゆかりのお寺で、東寺真言宗の総本山です。

高さ57mは日本一。日本で最初に建てられた密教寺院であり庶民の深い信仰を集めて、毎月21日に、弘法大師の縁日「弘法市」が現在でも開催されています。

京都のお寺の中でも代表的な名刹で、1994年に世界遺産に登録されています。

<東寺の桜の見頃>

東寺の桜は例年4月上旬頃に見ごろを迎えます。

ライトアップは3月中旬から始まりますが期間の初めはまだ開花まもないかもしれません。

期間中は東寺の桜がライトアップされ、昼間とはまた違う、幽玄な桜の表情を楽しめます。五重塔と桜が、リフレインする池の光景も幻想的です。

■ライトアップ期間(※例年の予定)

3月中旬~4月中旬

■ライトアップ時間

18:30~21:30(受付21:00終了)

詳しくは下記の情報をご参考に

●【京都東寺春の拝観情報】

ダウンロード: 印刷向けCMYK版

東寺の夜桜

とうじのよざくら京都のシンボルでもある「五重塔」は、空海(弘法大師)ゆかりのお寺で、東寺真言宗の総本山です。

高さ57mは日本一。日本で最初に建てられた密教寺院であり庶民の深い信仰を集めて、毎月21日に、弘法大師の縁日「弘法市」が現在でも開催されています。

京都のお寺の中でも代表的な名刹で、1994年に世界遺産に登録されています。

<東寺の桜の見頃>

東寺の桜は例年4月上旬頃に見ごろを迎えます。

ライトアップは3月中旬から始まりますが期間の初めはまだ開花まもないかもしれません。

期間中は東寺の桜がライトアップされ、昼間とはまた違う、幽玄な桜の表情を楽しめます。五重塔と桜が、リフレインする池の光景も幻想的です。

■ライトアップ期間(※例年の予定)

3月中旬~4月中旬

■ライトアップ時間

18:30~21:30(受付21:00終了)

詳しくは下記の情報をご参考に

●【京都東寺春の拝観情報】

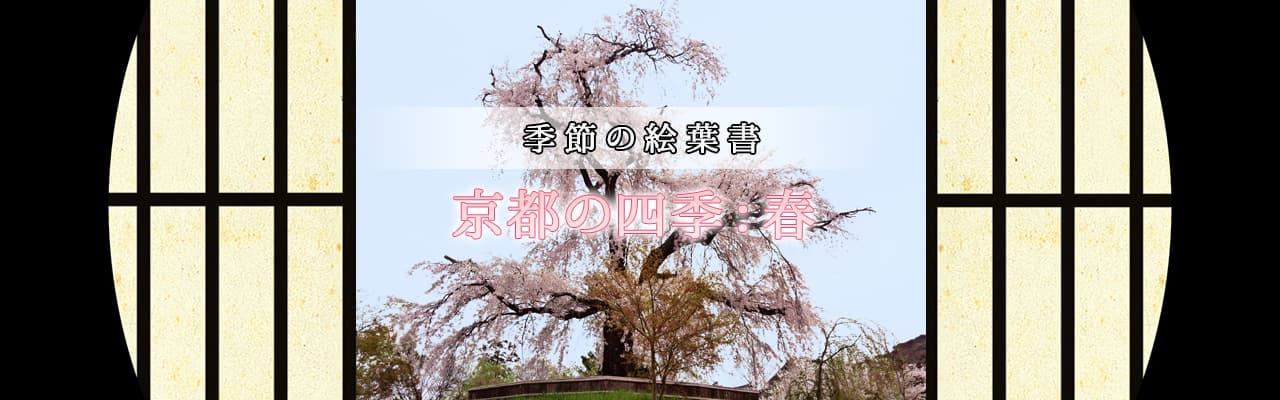

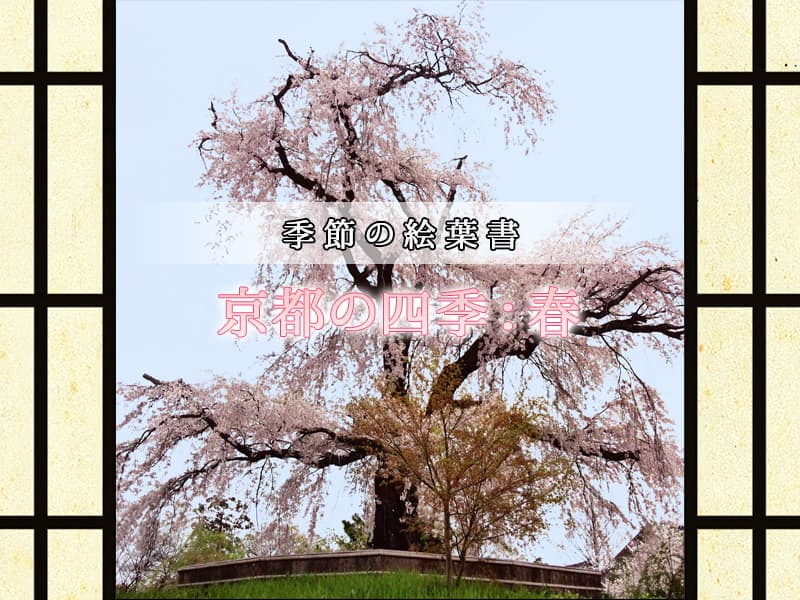

高台寺のしだれ桜

ダウンロード:待受け壁紙向け

ダウンロード: 印刷向けCMYK版

まさに幽玄。シダレザクラのライトアップ

秀吉の没後、北政所ねねがその菩提を弔うために建てた寺。正式名称は高台寿聖禅寺。「ねねの寺」として庶民には親しまれてきました。春になると毎年、方丈庭園のシダレザクラが美しく咲き誇り訪れる人に優雅な姿を披露してくれます。開花シーズンにはライトアップされ、夜間特別拝観ができます。

<高台寺の桜の見頃>

例年の見頃

3月下旬~4月上旬

さくらの本数

約50本(シダレザクラ、ヤマザクラ、ソメイヨシノ)

春の夜間特別拝観(期間中ライトアップ)

17:00~22:00

詳しくは下記の情報をご参考に

●【京都 高台寺】

ダウンロード: 印刷向けCMYK版

高台寺のしだれ桜

こうだいじのしだれざくらまさに幽玄。シダレザクラのライトアップ

秀吉の没後、北政所ねねがその菩提を弔うために建てた寺。正式名称は高台寿聖禅寺。「ねねの寺」として庶民には親しまれてきました。春になると毎年、方丈庭園のシダレザクラが美しく咲き誇り訪れる人に優雅な姿を披露してくれます。開花シーズンにはライトアップされ、夜間特別拝観ができます。

<高台寺の桜の見頃>

例年の見頃

3月下旬~4月上旬

さくらの本数

約50本(シダレザクラ、ヤマザクラ、ソメイヨシノ)

春の夜間特別拝観(期間中ライトアップ)

17:00~22:00

詳しくは下記の情報をご参考に

●【京都 高台寺】

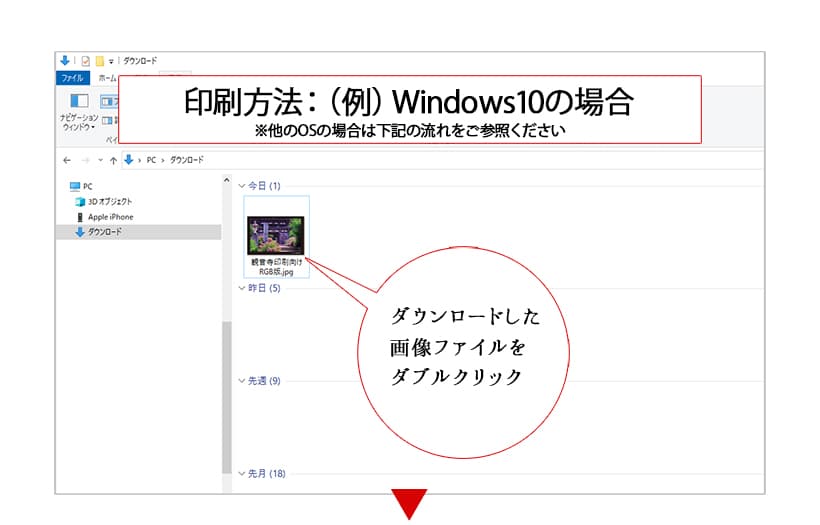

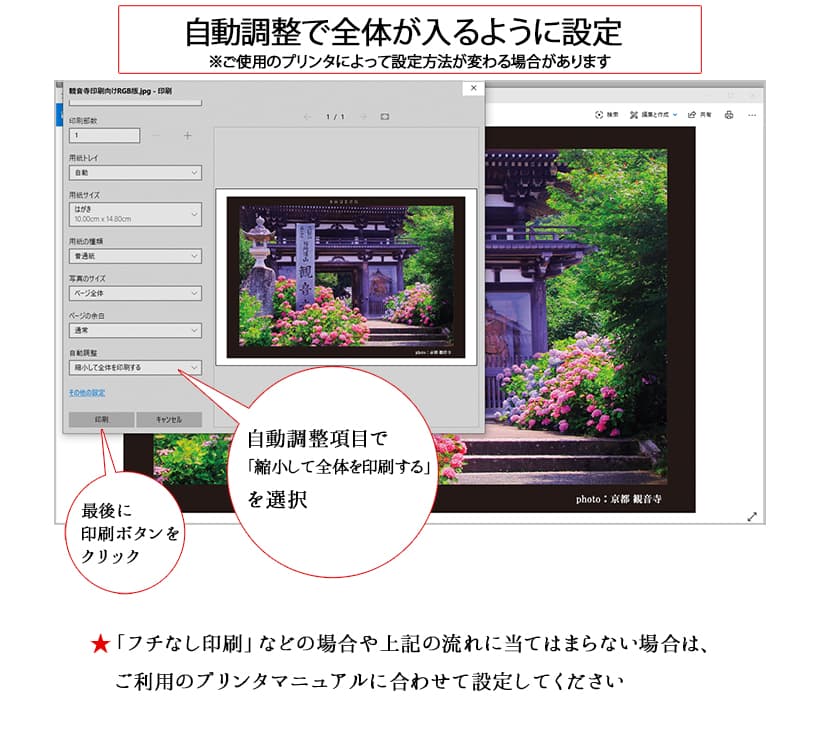

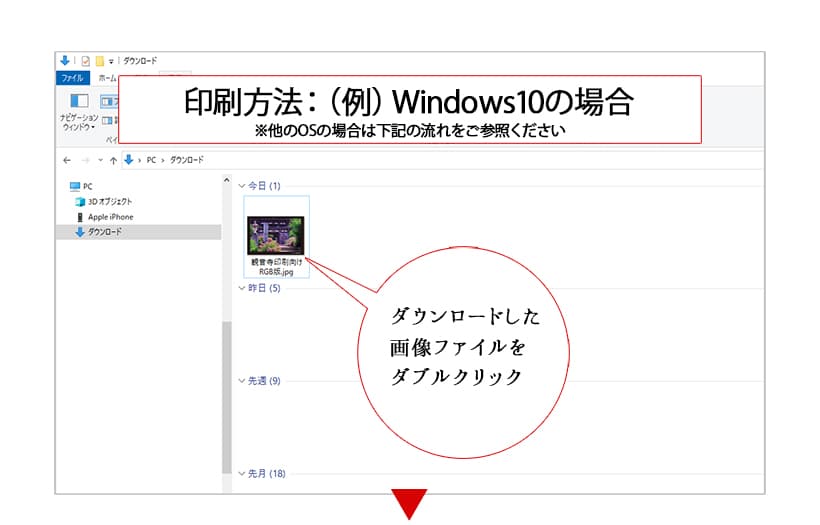

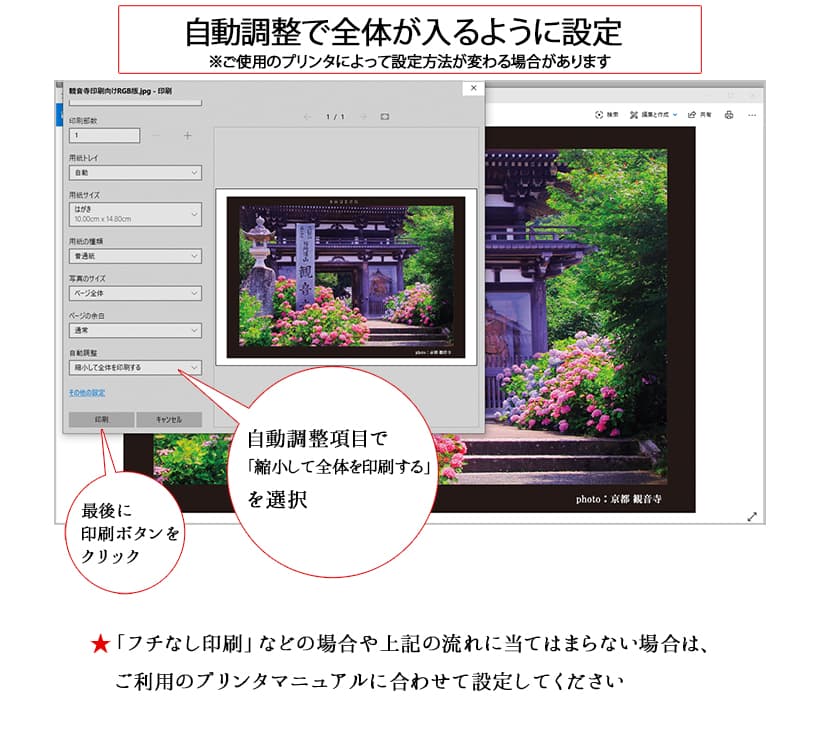

<印刷方法例のご案内>

基本的な印刷方法の流れです。ご利用のアプリやプリンタに合わせて設定してください。

基本的な印刷方法の流れです。ご利用のアプリやプリンタに合わせてお楽しみください。